任志军,四川轻化工大学2015级生物工程专业校友;硕士就读于四川大学轻工学院,主要研究方向为高分子材料;现南京大学高分子系博士在读,主要研究方向为高分子聚合物,半导体材料。

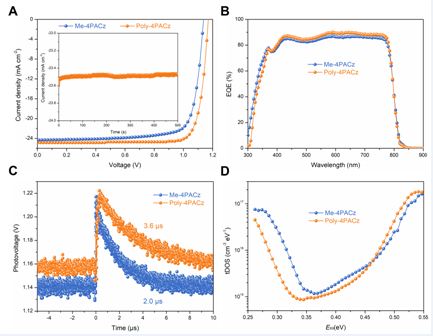

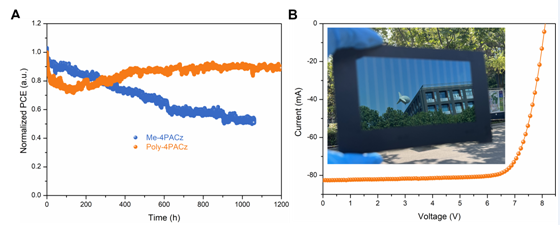

10月14日,任志军以第一作者在Cell旗下能源子刊Joule(顶级期刊,影响因子:46.048)上发表论文《聚咔唑膦酸作为p-i-n钙钛矿太阳能电池和模块的多功能空穴传输材料》(Poly(carbazole phosphonic acid) as a versatile hole-transporting material for p-i-n perovskite solar cells and modules),这也是任志军校友读博以来发表的第一篇论文。论文中表示基于聚咔唑膦酸空穴传输材料的小面积钙钛矿光伏电池的光电转换效率达到了24.4%(图1)。在钙钛矿光伏组件(25.0 cm2)实现了高达20.7%的光电转换效率。目标电池能够稳定运行1500小时,效率损失仅为6%(图2)。同时,聚咔唑膦酸现已投入企业生产销售。论文原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435123004439?via%3Dihub

图1.基于Poly-4PACZ的钙钛矿太阳能的光电性能表征

图2.电池的稳定性测试及光伏组件(25.0 cm2)

随着碳达峰、碳中和目标的提出,我国能源发展形势发生深刻变化,能源转型和结构调整的步伐进一步加快。光伏产业是推动我国能源变革,实现“双碳”目标的重要引擎。金属卤化物钙钛矿光伏电池具有可溶液加工性、机械灵活性和光电性能优异等优势,被认为是可以与主流晶体硅电池竞争的下一代光伏技术。

聚[双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺](PTAA)是一种被广泛应用于钙钛矿光伏电池器件的空穴传输材料(HTMs),其高效的空穴提取能力和对钙钛矿活性层的化学惰性可用于制备多种高性能钙钛矿光伏电池器件。然而,高疏水性的PTAA无法浸润钙钛矿前驱体溶液,使得大面积制备变得困难。近年来,咔唑磷酸(PACz)小分子型HTMs涌现,与PTAA不同的是,PACZ型小分子HTMs依靠在导电玻璃(TCO)上形成自组装单体(SAM)层来提取空穴,但是其空穴传输性能对涂层厚度和衬底粗糙度敏感,以及其分子在TCO表面覆盖率低,限制了其在钙钛矿光伏电池器件中的应用。因此,开发对厚度和衬底粗糙度不敏感的高性能HTMs对于钙钛矿光伏电池的商业化至关重要。

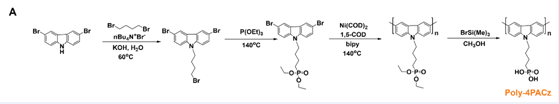

图3.聚咔唑磷酸的合成路线

针对这些问题,任志军合成了一种新型的空穴传输材料——聚咔唑磷酸(Poly-4PACz),合成路线见图3。该材料通过聚合咔唑磷酸小分子合成了一种新型HTM,所得Poly-4PACz与目前流行的小分子PACz HTMs相比具有几个关键优势。首先,与依赖于形成致密超薄SAM层的小分子PACz HTM不同,Poly-4PACz具有良好的导电性,因此对涂层厚度和TCO表面粗糙度不敏感,Poly-4PACz的磷酸基团不仅与TCO形成化学键,而且能够钝化钙钛矿层,抑制钙钛矿活性层/空穴传输层界面处的电荷复合。

编辑:王霞 审核:何俊材 终审:罗容珍